“富棉人”的青春 演绎“富棉”的老故事

2025-06-18

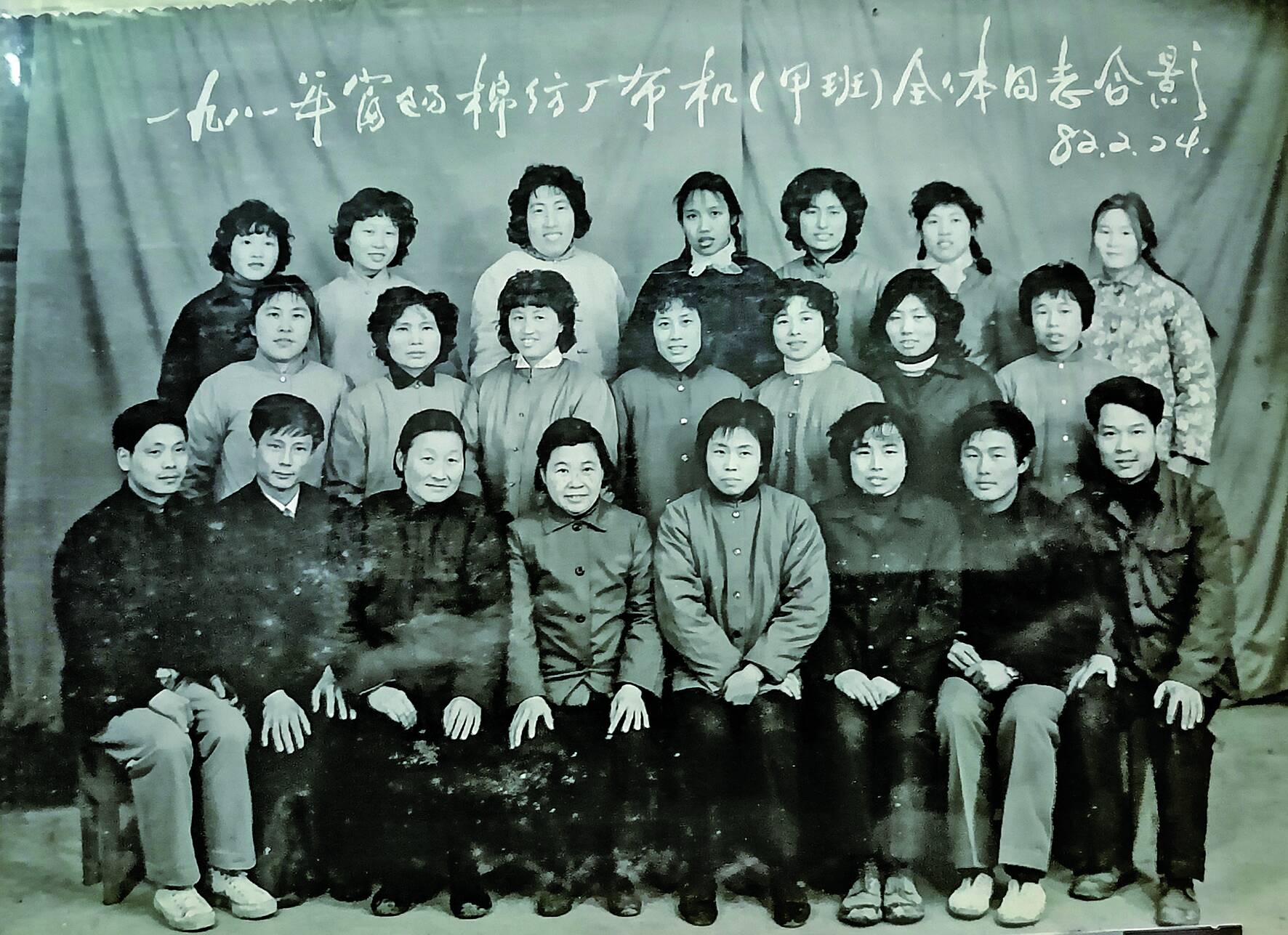

风掀起老相册的扉页,一张1967年的黑白照片上,年轻的工人们穿着老式的工装,戴着工作帽,围着白色的围裙,围裙上印着两个大字——“富棉”。

富阳棉织厂的历史可以追溯至上世纪50年代初,从“梅记家庭手工棉织社”“公私合营富阳棉织厂”到“富阳棉织厂”,再到退出历史舞台,它不仅是时代变迁的缩影,更是很多富阳人青春的记忆。

时间来到2025年,织布机的响声仿佛还在耳畔回荡,只是当年踩动踏板的工人们,如今都有了岁月的痕迹。在这个初夏,这群曾经并肩战斗的工友们又聚在了一起,那些关于铁木机器的轰鸣、关于棉织布的温热、关于车间里互相递过的搪瓷缸,又重新浮现在了心头。

跨越30多年的相聚

近日,170余名“富阳棉织厂”的老员工,相约春江饭店,一起回忆青春岁月。

“国强,好久不见!”人群中一声轻呼,孙国强刚转过拐角,就被陆续到达的老同事们握住了手。“怎么头发都白成这样了。”30多年没见,大家都变了模样,但只要一开口,那份熟悉感瞬间拉近了彼此距离。大家互相拍照,想要留下这一刻难得的重逢。

不知是谁摸着桌布上细密的织纹忽然开口:“这纹路像极了咱们改的织机出的布。”话音未落,大家开始七嘴八舌地说起青春往事,说到尽兴时,不少人流下眼泪。这眼泪背后,不仅是“好久不见”的激动,更是对那段共同奋斗时光的怀念。

孙国强是这次聚会的发起人。他从1973年进入富阳棉织厂,一直到1985年离开,进入当时的富阳物资局。1996年,孙国强下海经商,在上海做进出口贸易。

“我在棉织厂几乎干过所有工种,木工、打包工、检验车间、织布车间、机修工、保养工,最后到了供应科。”孙国强告诉记者,供应科的工作便是到全国各地跑,找物资。“因为我在什么车间都待过一阵子,所以在厂里认识的工友也多一些。”孙国强和一些要好的同事们一直保持着联系,前阵子想到大家很久没有见面了,便萌发了组织“棉织厂工友会”的念头。“从准备到今天,前后不过十来天,大家都非常积极。”

“倪厂长来了!”众人口中的“倪厂长”是倪如琦,他的继母金梅芳便是“梅记家庭手工棉织社”中“梅记”的由来。后来,倪如琦也进入富阳棉织厂工作,一直到1990年后,被调往杭州工作。可以说,他见证了富阳棉织厂发展的整个过程。

从1951年到1990年的那些事

倪如琦出生于1944年,今年82岁,虽然头发花白,但是思路依然非常清晰。他开始缓缓讲述,自己和富阳棉织厂的故事。

倪如琦刚满周岁没多久,亲生母亲便去世了,后来父亲娶了金梅芳。早年间,他的父亲是个卖货郎,四处奔走有了一些积蓄后,1951年,和金梅芳一起在恩波桥东堍开了一家布店。“富阳自古以来便以造纸闻名,在造纸过程中,有一个步骤叫‘洗料’,而洗料需要用袋子,我父亲就生产这个袋子所需的布料。”倪如琦说,当时萧山一带产布的比较多,父亲专门找来了萧山的师傅,打了木头架子造的机器。

这就是最初的“梅记家庭手工业棉织社”,主要生产料袋布、茶袋布、浆布等,年产值1.42万元。1953年初,富阳胡昭铺私营原声布店并入,脚踏手拉木织机从2台增加到10台。1955年10月,县政府投资1500元,对该棉织社进行扶持,发展生产,并改名为私营梅记棉织厂。1956年3月,经过社会主义改造,更名为“公私合营富阳棉织厂”,主要生产土纸料袋布,同时厂址迁至城西丁婆弄口。

1956年下半年起,国家棉纱供应紧缺,要求凡用棉纱的小型棉织厂、手套毛巾厂等一律撤销。由于富阳棉织厂生产的土纸料袋布,为富阳土纸生产服务,予以保留。当时,倪如琦的父亲还在厂里担任采购员一职,但是巧妇难为无米之炊,用什么代替原材料成了难题。经过多次研究,碾碎棉秆皮、碎布角料,取出里面的纤维代替原料也可以织出土帆布。

由于不用布票,土帆布产品在当时大受欢迎,十分畅销,同时也带来了新的问题:传统的手拉木织机生产力不足。为了提高机器动力,工人们在梁上用铁制零件替换了原有的木头零件,实现了从木头机器到铁木机器的转变,也是迈向机械化的一大步。据记载,从1956年至1957年,棉织厂自制铁木织机46台,基本达到同行业设备水平。

1958年,倪如琦刚满15岁,便进入富阳粮食加工厂做工。次年,又被调往富阳棉织厂,学习修理机器。后来,机器也从铁木机升级为现代化织机。“我还记得,第一台织机是向杭州要来的,我们义务去给他们干活才要来一台,还是大家接力,才将那台机器运回富阳。”

倪如琦自小就对机械非常感兴趣,从初中开始,买来相关书籍阅读。他面临的第一个挑战便是机器改造。“我记得当时去了绍兴,参观他们造出来的新机器。”倪如琦回忆道,他只能用眼睛、用脑子拼命记住那个机器的样子,回来根据记忆画出草图,将机器复原出来。“当年物资紧缺,只能用手头仅限的一些东西进行改造。”1965年,倪如琦和同事们成功将机器改造成1511织机,用这台机器,可以生产出大众需要的更宽的布。

1976年,富阳棉织厂职工人数达到242人,年工业总产值125万元。1980年,在富阳三山蒋家村迁建新厂房:杭州春江棉纺织厂。1986年起,倪如琦担任厂长一职,而富阳棉织厂也开始出口创汇生产,为上海抽纱公司生产出口茶巾,销往加拿大、美国等,当年出口茶巾13万打,创汇80万美元。

那一年,为适应生产发展和出口需求,富阳棉织厂再次迁往当时的城北虎山村,增加75织机100台,并配套络简、整经、浆纱等设备。同年11月,富阳棉织厂与中国开拓投资有限公司(现改为中国对外经济贸易信托投资公司)、中国纺织品进出口公司浙江省分公司签订了合资经营协议,企业定名为工贸合营富阳棉织厂。“到了这个阶段,整个生产流程都变得正规起来,主要生产的是皱纹布,和之前相比还增加了漂染车间。”

倪如琦于1990年离开富阳棉织厂。那时由于外部大气候的影响和内部经营管理原因,企业亏损严重,在濒临破产的边缘挣扎。他所了解的富阳棉织厂的故事就到这为止了。

富阳棉织厂的故事是每一个“富棉人”的记忆

富阳棉织厂的记忆,不止这一个故事,更是工友们共同度过的青春岁月。

“我们富棉人,都有一个共同点,就是吃得起苦。”王月凤是第二代“富棉人”,1965年进厂工作。“那时我17岁,同一批进厂的5个学徒工,都是女孩子。”王月凤说,织布也是个力气活,一边要脚踩,一边要手拉。他们一天工作12小时,还常常要加班,一个月工资15元。“我们棉织厂出去的人都有一个特点,嗓门大。”王月凤开玩笑道,由于车间内的噪音比较大,互相之间说话都得扯着嗓子,长久下来,大家都会有些“职业病”。

而在丁贤玲心中,富阳棉织厂不仅承载着她人生中最美好的年岁,更是一个让她得到锻炼、见到市面的平台。

1980年,丁贤玲刚满23岁,从场口粮食加工厂调往富阳棉织厂。对于织布这件事,她完全是“外行”,一切要从头学起。最基础的是织布,大概学了一个月,她就可以独立操作。一年后,由于业务能力出色,她被调往小样车间,负责打样。

“最开始学习基础织法,比如一上一下是平纹、二上一下是斜纹等等。”丁贤玲说,“然后就要分析别人的产品,研究、模仿他们的织法。”到了后期,就要自己设计花样。那个时候,每年都有两次订货会,设计的样品需要拿到订货会上“接受考验”。

当年的订货会就像现在的展销会,每次大概有七八十家单位一起参加。丁贤玲说,每家厂都有属于自己的一块墙,她们会把自家的小样挂出来。纺织批发公司、百货公司的工作人员过来挑选,选中的会打钩、记下编号,然后再由杭州纺织品公司统一下订单。丁贤玲记得,她第一次参加订货会时,其中一款小样就拿到了4.7万米的订单,这是当时厂里接到过最大的一笔订单。

由于岗位的特殊性,丁贤玲有了很多出差的机会。“北京、太原、山西、宁波、广州、深圳……我都去过。”最令丁贤玲印象深刻的,是深圳18元一碗的蛋炒饭,“当时我们的工资不过40元一个月”。

那时丁贤玲20多岁,便要一个人坐30多个小时的火车,前往不同的城市。“车厢里很拥挤,不少人都是站着的,实在累了就直接躺地上。”丁贤玲感慨,这些走南闯北的经历也在无形中塑造了她大胆的性格。

在棉织厂,丁贤玲的另一个收获,便是通过“婆婆”介绍,收获了幸福的婚姻。“我的婆婆骆兰英是个很好的人。”丁贤玲说,有一年她被拖拉机撞了,当时还不是她婆婆的骆兰英便常常来家里探望。“我婆婆是捻线车间主任,不仅热心肠,还能干、肯干。无论是亲戚朋友,还是同事邻居,只要认识‘骆兰英’的人,都会记得她的好。”2021年,骆兰英离世,享年88岁。其实,有很多“富棉人”都已经离世,但那些记忆一直被铭记。

当工厂改制,曾经朝夕相处的工友四散,如同散落的棉絮,各自奔向天南海北。有人下海经商,有人转投其他行业,有人回归家庭,但情谊从未淡去,此次时隔30年的相聚,他们重拾昔日,此间时光仿佛是转瞬一过。

就像孙国强说的:“今天聚在这儿,不是为了怀念过去有多苦,而是想告诉彼此——那些一起扛过的日子,早就成了咱们血脉里的经纬。往后只要想起恩波桥边的老厂房,想起车间里互相搭把手的热乎劲儿,这心里头,就还是暖的。”

富棉厂的故事早已织进城市的记忆,而属于“富棉人”的经纬,正以情谊为线,在时光的布匹上,继续编织着永不褪色的篇章。