何谓退伍不褪色 请看他们的故事

2025-08-01

又一个八一建军节到来,嘹亮的军歌穿越岁月,那些曾身着戎装的身影,正以不同的姿态续写着“军人”的答卷。有人以足尖为刃,在舞蹈教室里跳出军姿的挺拔;有人以土地为纸,在乡野间书写致富的答卷;有人以初心为墨,在平凡岗位上延续军人的锐不可当。从军营到社会,变的是身份与战场,不变的是刻入骨髓的忠诚与担当,三位退役军人的故事,正是无数老兵“退伍不褪色、退役不退志”的生动注脚。

赵肖柯:芭蕾舞鞋也能站出挺拔的军姿

清晨,舞蹈教室里早已响起足尖敲击地面的清脆声响,赵肖柯正弯腰帮小学员调整脚背弧度,阳光透过落地窗,在她挺直的脊背勾勒出一道利落的线条——那是多年军旅生涯刻在骨子里的挺拔。从一名小镇姑娘,一步步走向浙江省军区文工团的舞台,再回到家乡富阳培养更多的舞蹈人才,赵肖柯正用足尖的芭蕾舞鞋跳出军人的英姿飒爽。

赵肖柯1989年出生,大源人。2001年,12岁的赵肖柯收到了一份特殊的“通知书”。在全国300多名候选者中,她脱颖而出成为杭州艺术学校首届芭蕾班15名学员之一。“当时不懂什么是芭蕾,只知道杭州的学校是改变命运的机会。”正是这次机会,赵肖柯从大源镇中心小学的舞蹈队,跳进了杭州艺术学校,开启了7年艺校生涯。这7年她的日程表被晨跑、早功、专业课和晚功填满,周末的练功房,也总是有她压腿的身影。

2007年,18岁的赵肖柯顺利从杭州市艺术学校毕业,也站在了人生的十字路口,当时浙江省军区文工团与南京军区文工团同时向她递来橄榄枝。“刚好那个时候他们来学校挑人,我非常幸运,能够在考核中同时被两个文工团挑中。”赵肖柯最终选择了离家更近的浙江省军区文工团,但当年,她还没有意识到,这身军装将改变她的人生轨迹。

新兵营的3个月,是赵肖柯难忘的时光。每天清晨6点,叠成“豆腐块”的被子是早起的第一课,也是成为军人的第一课;5公里越野时,汗水浸透军装结成盐霜;队列训练中,哪怕蚊虫叮咬也不能动一下。除了不用剪短发,所有的训练内容都和普通连队一样。“7年学跳舞的经历,我自认为是一个挺能吃苦的人,没想到‘苦日子’还在后头。”赵肖柯笑着回忆道,那段时间恰逢过年,给家里打电话时,刚说两句就哭了,“但挂了电话抹掉眼泪,第二天照样出操。”军营教会她的第一课,是把“苦”嚼碎了咽下去。“大家都能做到,我也一样。”

在浙江省军区的5年中,赵肖柯排演了无数军事题材的舞蹈节目,那些舞蹈在抗雪救灾的日子里鼓舞人心,在连续奋战后驱散疲劳,时时刻刻提醒大家铭记历史。哪怕到了现在,熟悉的军歌响起,那些动作就被肌肉记忆唤醒,身体便会本能地起舞。而她也渐渐懂得,文艺兵的枪是舞蹈鞋,阵地是舞台,而观众的掌声就是最高的军功章。2012年,赵肖柯退役了,5年军旅生涯,她参加过全军汇演,担当过领舞,还两次被评为“优秀士兵”。军功章的光芒里,有膝盖的旧伤、腰部的劳损,更有梅雨季关节隐隐作痛时的咬牙坚持。

退役后,赵肖柯回到富阳当舞蹈老师。“当时我发现富阳的芭蕾舞教学几乎是空白的,而且相关人才也非常稀缺。”赵肖柯说,她认为芭蕾舞就像英语一样,是一门通用的语言,不仅有系统化的评判标准,而且对于学习者的肌肉控制能力、骨骼发展以及形体都有很大作用。于是,2019年,在家人的支持下,赵肖柯的“奥杰塔”舞蹈工作室诞生了。

借用了朋友的两间教室,三个老师,十来个学生,便是“奥杰塔”舞蹈工作室最初的样子。赵肖柯的上课风格透露着军人的底色,不仅对学生严格要求,还坚持用北京舞蹈学院的大纲教材,每个细节都透着军人的严谨。然而创业路不是一帆风顺的,面对每一次困境,赵肖柯从未想过放弃。“部队教我的,就是越是难的时候越要站得住”。有家长说:“赵老师身上有种让人踏实的劲儿,把孩子交给她,我们放心。”

如今的“奥杰塔”已有200多名学员,最久的孩子跟着她跳了6年。她带团队做公益,给西部孩子捐“圆梦礼包”;课堂上,除了舞蹈技巧,更教孩子“坚持的力量”。

“军装脱了,但军魂还在。”赵肖柯说,会继续跳出军人的力量。

陈运良:从战场到田间地头

又到八一建军节,当嘹亮的军号在耳畔回响,65岁的陈运良又想起47年前的那个冬天。从18岁佩戴大红花踏进军营,到硝烟中守护阵地,再到返乡后带领乡亲致富,他的人生轨迹里,始终镌刻着“军人”二字的深刻印记。

1979年12月8日,松溪乡的锣鼓声敲碎了冬日的宁静。18岁的陈运良胸戴大红花,坐在拖拉机上,身后是全家的牵挂。

从富阳坐船到杭州,再辗转至无锡,浓雾中抵达江苏江阴的军营时,陈运良还不懂,浓雾散去后,他将开启怎样的人生。直到新兵营里“一二一”的口令取代了乡音的随意,“一切听指挥”的纪律磨平了农家少年的散漫,陈运良才有了“当兵”的实感。

新兵营结束后,陈运良被分到炮兵连,做电话员。电话员并不是简单的接打电话,而是要在观测所到炮阵地的30公里间用最快速度铺设电线。陈运良说,一卷电话线圈重30斤,长500米,而这30公里中,碰到河就要跳下去,遇到树就要爬上去,任何障碍都要想办法跨越。“我们的日常训练中,有一个非常重要的项目就是爬水泥杆,速度越快越好。”

第二年,陈运良凭借文字功底,当上了文书,连带负责管理军械枪炮,这一干就是5年,在这期间他成功入党。1984年,老山前线硝烟弥漫,陈运良也跟随连队前往一线。作为物资统计员,他每天清点炮弹、补充给养,一个人要扛起140斤的炮弹。

“我还是幸运的,成为了文书,如果还是电话员,我都不知道今天还能不能坐在这里。”在那次战役中,陈运良唯一牺牲的队友便是一名电话员。说起这些往事,陈运良声音低沉,和平的可贵,是战火教给他最沉重的一课。那场战争至今仍在提醒他:军装穿在身,守护的是身后万家灯火。

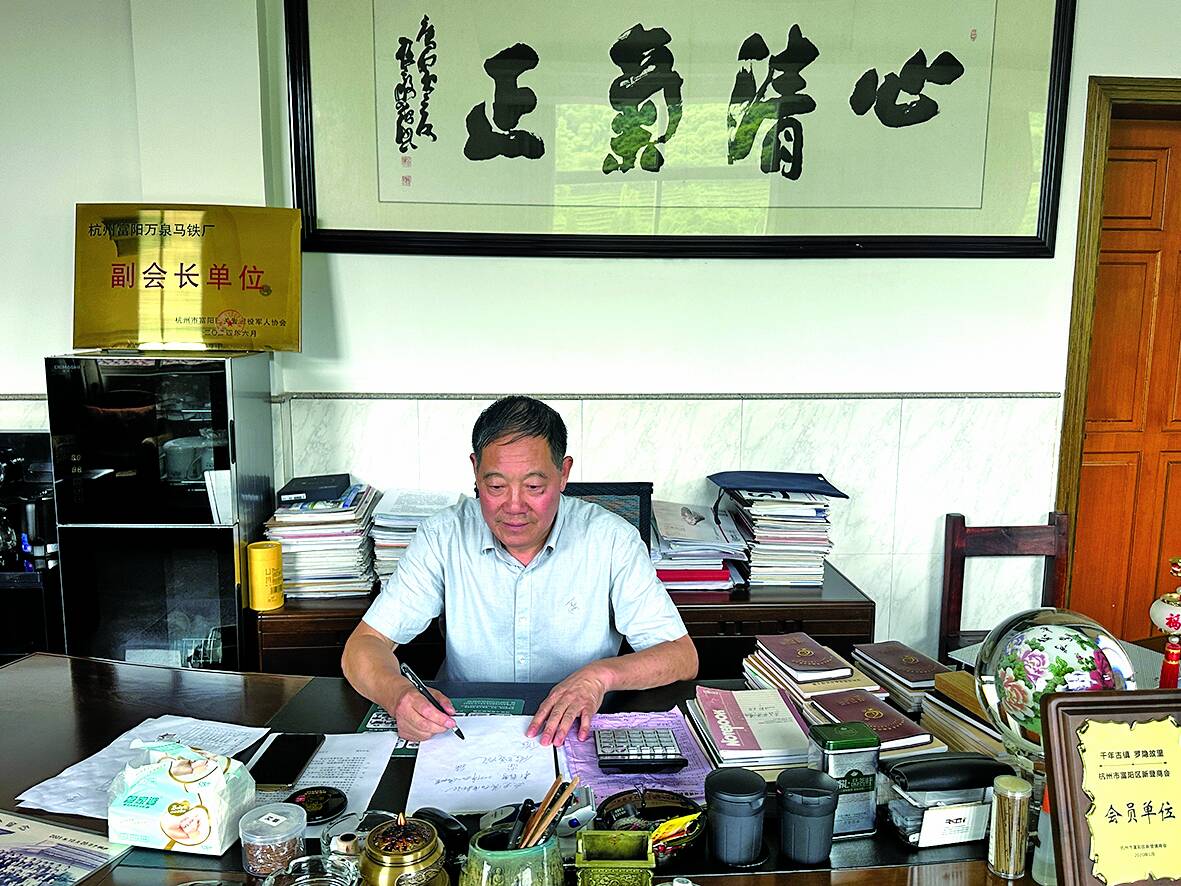

1985年10月,带着一身硝烟和军人烙印,陈运良退伍回乡。乡镇农机厂的钻孔声里,他把部队的韧劲化为钻研的动力,从打螺丝、管采购到跑销售,7年摸透了产业链的每一环。1992年,他揣着5万元积蓄办起工厂,从生产钢模板配件到铸造脚手架扣件,最高峰时员工达到130多名,年产值达2500多万元。“部队教会我,要么不干,要干就干到最好。”他的工厂管理方式参考了部队中“连排班”模式,员工们总说,“陈厂长不像老板,倒像个带兵的”。

企业管理好了,村里便希望他带领全村一起发展。1997年,陈运良当选为万泉村党支部书记,他做的第一件事是修路。“村里的泥沙路坑坑洼洼,雨天能陷住拖拉机。”陈运良说,要致富、先修路,他揣着办厂赚的钱,花了3年时间将村里的泥沙路铺平,后来又自掏2万元,集资8万元给村里修柏油路。陈运良在万泉村当了9年党支部书记,这9年间路修好了,文化礼堂、村委会大楼盖起来了,水、电都通了,水塘也都整治好了,万泉村焕然一新。

后来行政村调整,他又担任昌东村党委书记9年,啃下了23省道扩建的搬迁安置“硬骨头”。200幢房子的安置,他挨家挨户算细账,第一年就建成119户新居。“百姓百条心,但道理就一条:公平公道。”那些年,他的工厂交给家人打理,自己把时间精力都献给了村里,“军人无论走到哪里,都是为了百姓”。

现在,陈运良早已过了退休的年纪,但依然是个闲不下来的性子。他重新管理企业后,便用清洁能源取代了煤炭,在时代的浪潮下,企业的年产值依然能保持在3000万元。但更多时候,他奔波在关爱老兵的路上——为百岁抗美援朝老兵修缮房子,给伤残军人送去温暖,每年自掏腰包数万元。陈运良说,正是因为亲历过战场,所以他更懂得珍惜现在所拥有的一切,也更珍惜来之不易的和平,“他们是我的战友,不能让英雄流血又流泪”。

蒋祺斌:好男儿就该从军报国

八一建军节临近,这几天,大源镇新关村党委书记蒋祺斌总是梦见早年间在部队里生活、作训的点点滴滴,怀念那段激情的时光和炙热的战友情。

1971年,蒋祺斌出生于新关村,初中毕业后,为了帮助父母分担辛劳,外出务工讨生活。和当年的许多男孩一样,蒋祺斌自小就有一个参军入伍、保家卫国的英雄梦。19岁那年,他听说部队征兵,于是兴冲冲地跑到村委会打听情况,准备报名。然而,父母爱子心切,怕儿子吃苦,便没有同意他的请求。第二年征兵季,铁了心的蒋祺斌干脆瞒着父母,独自前往征兵站报名、体检。直到体检合格证明出来,蒋祺斌成功被部队录取,父母这才答应下来。由于蒋祺斌的身体素质不错,他被南海舰队选中,成为一名光荣的海军士兵。

在新兵连里,蒋祺斌所在的二大队主攻枪炮射击技能,主战武器为25毫米和37毫米舰用机炮。在顺利完成3个月的队列训练和7个月的专业训练后,他正式进入海南某海军基地,在一艘负责消磁的辅助舰艇上服役。蒋祺斌清晰地记得,踏入军港的那天,他看到整齐停靠在港内的一排排护卫舰和潜艇,军旗迎着海风招展,内心不禁涌起万丈豪情,暗暗立下决心:“一定要在部队里好好表现,干出一番成绩来。”

让蒋祺斌没想到的是,消磁船的主要任务是在近海为舰艇开展消磁保养,并没有到远洋执行任务的机会,舰上也仅有几门小口径机炮。为此,蒋祺斌和几位战友还几次写信给上级领导,要求前往南沙更加艰苦的守岛护礁岗位上。上级耐心地教导大家:“为舰艇做好后勤保养,能够大大提高军舰的作战能力,也是极其重要且光荣的岗位。”蒋祺斌转而开始钻研起射击技能来。

早在新兵连里,蒋祺斌就对射击抱有浓厚的兴趣。与陆军射击训练不同,海军的射击还要考虑到射击平台和目标同时在海浪中颠簸的因素,以及海风和高湿度环境对弹道的影响。因此,海军射击训练时,射击平台和标靶都要进行陀螺运动,想要准确瞄准和击中目标极其不易,更多的是考验射手的预判能力和射击感觉。因此即便是一些老兵,也可能常常空靶。

蒋祺斌深知,一名优秀射手是靠勤学苦练和大量子弹“喂”出来的。一到空闲时间,他就会扛上一箱子弹前往靶场练习射击,反复琢磨。终于,在打完无数发子弹后,蒋祺斌练就了一手无需太多瞄准、提枪就打、稳准狠的射击技能。同时,在舰上工作时,他通过废寝忘食的练习,给25毫米机炮换撞针的技能也炉火纯青。

很快,蒋祺斌的努力有了用武之地。入伍第一年,基地开展射击技能大比武,蒋祺斌以83环的成绩拿下第一名。次年,他又以87环的成绩二次夺冠,并且这一成绩达到了当年海军射击比赛的最高成绩。同年,他还以17秒的破海军纪录成绩,拿下了更换25毫米机炮撞针比赛的冠军。此后,蒋祺斌还发挥自己的篮球技能,代表基地参加南海舰队组织的篮球大赛,接连拿下两届冠军。由于表现优异,他成为同届700名浙江籍新兵里,首位入党的优秀士兵,先后5次荣立三等功。

退伍后,蒋祺斌曾先后在几家单位任职,之后下海创业。他说:“部队是个大熔炉,锻炼了我的意志力和吃苦耐劳、不怕艰难险阻的精神气,让我一生受益。如今,只要听说村里有立志参军的年轻人,我都会去鼓励,尽可能给他们一些参考意见。好男儿就应该从军报国、顶天立地。”